毎年のように各地で相次ぐ大規模災害では、多くのボランティアが駆けつけ、被災者を支えてきた。一方で、受け入れ態勢が不十分で、支援の力を生かし切れなかった例も少なくない。受け入れの担い手となる人たちに災害時の対応を学んでもらおうと、東京の災害支援団体がカードゲームを作り、活用を呼び掛けている。 (熊崎未奈)

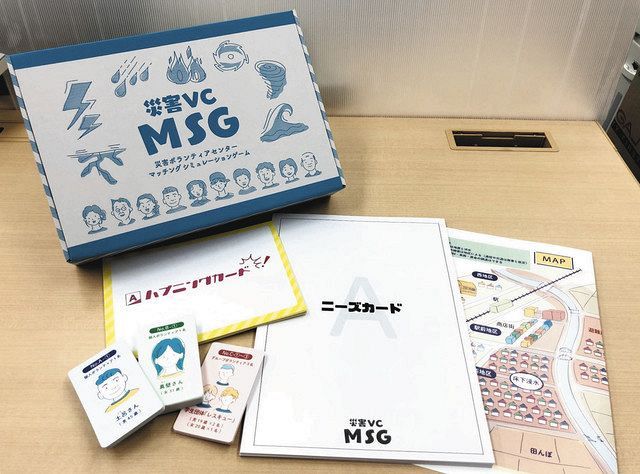

このゲームは、災害ボランティアセンター(VC)の運営を模擬体験する「災害ボランティアセンターマッチングシミュレーションゲーム」。東日本大震災、西日本豪雨など多くの被災地で支援活動を行ってきた一般社団法人ピースボート災害支援センター(PBV)が制作した。

災害VCは一般的に、被災地の市区町村の社会福祉協議会(社協)が運営。外部からのボランティアを受け付け、家具の片付けや炊き出しなど被災者から聞き取ったニーズに応じて活動内容や人数などを調整する。被災者の早期の生活再建に欠かせない役割だ。

ただ、社協の平時の専門は地域福祉活動。災害対応を経験する機会は少ない。各地で災害VCの運営に関わったPBVスタッフの垣貫紀彦さん(37)は「社協職員の知識に差があり、うまく機能しないこともあった」と話す。例えば、重機が使えるボランティアがいても、職員がその重機の役割や使える場面が分からなければ、支援につなげられない。想定以上のボランティアが殺到し、さばききれないこともあったという。

そこで二〇一七年、社協職員らが平時から災害VCの運営を学べるように、PBVスタッフの経験を基にカードゲームを開発。PBVが行う研修の中で活用してきたが、より多くの人に使ってもらおうと、今年一月からインターネットで販売を始めた。

ゲームは、四〜六人を一つの災害VCに見立てる。被災者の困り事が書かれた全二十三枚の「ニーズカード」に対し、さまざまな職業、年齢層の「ボランティアカード」計六十一枚の中から、それぞれ三分以内に適任な人を選んで組み合わせていく。VC設置当初から二カ月後の閉所まで三つの時期が設定され、家屋の清掃から地域の祭りの支援までニーズもボランティアの数も変化。途中で、ボランティアの体調不良やマスコミの取材依頼といった「ハプニングカード」も示され、制限時間内に対応を話し合って決める。

「自分たちの地域ではどんな人材や物資が必要になるかも考えて」と垣貫さん。これまでゲームを体験した社協職員らからは「家屋の片付けだけでなく、多様なニーズがあると分かった」「本番さながらのスピード感で、災害時の動きを知ることができた」といった感想が寄せられた。

一方、コロナ禍で新たな課題も。垣貫さんは、昨年七月の豪雨で大きな被害が出た熊本県人吉市で災害VCを支援したが、多くの人を集められないなど感染防止を図りながらの活動に苦心した。「これまでと違い、人や物資は自然に集まってこない。地域内でどう賄うか、事前に考えておくことがより重要になった」。大規模な訓練も難しい中、「少人数でもできるゲームで備えて」と訴える。

ゲームは四〜六人用の一セットで七千円(送料別)。(問)ピースボート災害支援センター=電03(3363)7967

関連キーワード

からの記事と詳細 ( 自治体で知識差 災害ボランティアセンター 運営方法をカードで学ぼう 多様なニーズを模擬体験 - 東京新聞 )

https://ift.tt/3bY287t

No comments:

Post a Comment