2023年2月28日 11:00

(C)Kento Shimizu

かばんに、カメラを忍ばせていたが、何も撮影はできなかった―。

当時28歳の青年が2011年5月、岩手県の避難所にいた時の思いだ。その人物は、清水健斗(39)。被災地を舞台にした作品を撮り、国内外の映画祭で数々の賞に輝いた映画監督だ。

そうだ、ボランティアに行こう。そんなことを思った理由は、ふと見たテレビでアナウンサーがこう告げていたからだ

「ゴールデンウィーク明けにはボランティアの数が足りなくなります」

当時、清水は大手映像制作会社の制作部に所属していた。主な仕事はCM制作だ。納品を済ませたばかりで、有給休暇もたまっていた。

●被災地に行かなければ……身近に感じた「生と死」

清水には、被災地に行かずにはいられない理由があった。当時、彼は毎週のように岩手に足を運んでいた。4月に撮影予定のCMのため、1月からロケハンを始めていた。3月12日もその予定が入っていた。

「では、明日伺いますので、よろしくお願いしますね」

仕事相手への電話を切った約5分後、都内で大きな揺れを感じた。震源地は宮城県沖。お世話になった岩手の人たちは無事だろうか。慌てて電話をかけたが、つながらなかった。テレビをつけると、つい最近まで訪れていた多くの場所が被災していると分かった。

もしかしたら、自分も死んでいたのかもしれない。初めて「生と死」を身近に感じた。自分は生かされたんだ。1週間後、音信不通だった仕事相手の無事も確認できた。

●ボランティアとしての日々

こうして、ボランティアとしての生活が始まった。学校の避難所では大学時代のアメリカンフットボールでの経験を生かし、被災者にストレッチを教え、日を追うごとに被災者と会話できる機会も増えた。

ボランティアには決まりがある。被災者には震災の話はしないこと、被災者自らが震災について語る時だけ答えること、被災者にできない約束はしないこと……。

顔なじみになると、自然と身の上話にも花が咲く。

「実は映像の仕事をしているんです」と言うと、おばあさんはこういった。

「それは素晴らしい仕事だね。外の人に被災地を伝えてもらうことはすごい重要なことよ。それは、あなたしかできないことよ。だから、撮れる時は撮ってね」

●エンターテインメントが無意味なものに思えた

映像を通じて、外の人々に被災地を伝える。そこで初めて映像の力を再認識し、自分にしかできないことは何かを自問自答した。しかし、答えはなかなか見つからなかった。

清水「当時、『映像に残さないといけない』という気持ちはありませんでした。あの光景を目の当たりにすると、そんなことはとても……。映像を残すこと自体、正しいのかと思いました。と同時に、自分がやっているエンターテインメントが無意味なものに思えたんです」

●終わっていたかもしれない人生 自分自身にかけてみよう

そんな時に長年の夢だった映画監督のオファーをもらった。エンタメは本当に無力なのか? 自分の力を試してみたい、との思いに駆られた。だが、CM制作部と監督は異職種であり、CMと映画では拘束期間も大きく違う。悩んだ末、会社に相談すると休職してもいいと背中を押してくれた。

しかし、休職となれば、会社の先輩・同僚にも負担をかけてしまう。それは本意ではなかった。1度、終わってしまったかもしれない人生だ。自分自身にかけてみよう。

2012年3月には会社を辞めて、フリーのディレクターに転身。映像作家として生きると決め、2013年『瞬間少女』を公開。

この映画デビュー作は、余命わずかな少女2人が残された時間を生きる中で友情を育み、生や死と向き合うことで成長していく物語。この作品にも、震災ボランティアでの経験、当時培った死生観が反映されている。

●漂流ポストとの出合い「今だからこそ、撮るべき作品だ」

復興とともに、ボランティアの数も減っていく。それでも清水は断続的に被災地に足を運び続けた。

そして、震災から6年が経過した2017年夏、世間で震災記憶の風化が懸念される中、たまたま“漂流ポスト”のテレビドキュメンタリーを目にした。

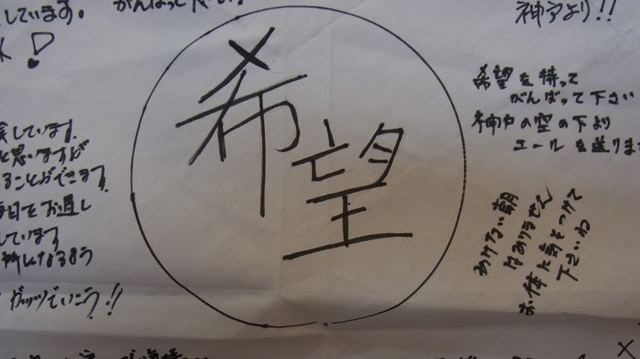

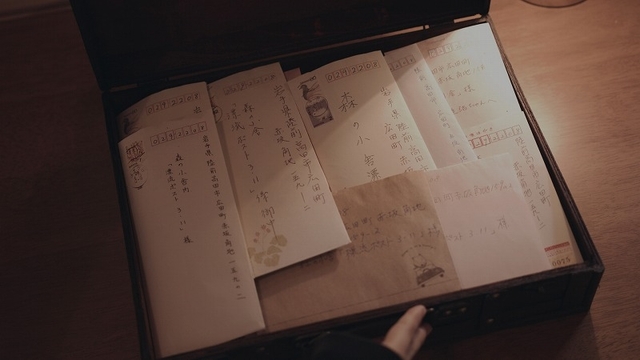

漂流ポストとは陸前高田の山奥で喫茶店を経営する赤川勇治さんが2014年3月11日に設置した実在する郵便ポスト。震災で大切な人を失った人々がその思いを手紙にしたため、投函していく。

これだ、と思った。ストーリーがパッと頭に浮かんだ。

震災から数年後、ヒロインのもとに思い出の品が届けられる。中身は中学時代、親友と一緒に書いた手紙が入ったタイムカプセルの小箱。大人になってから、一緒に開けようと約束していた。ヒロインはそれを見て涙する。

実は震災の直前に親友から電話がかかってきたが、大人になったヒロインは電話に出なかった。恋人との時間を優先してしまったのだ。「いつでも話せるから」と思っていた。

でも、実際は“いつでも”は話せなかった。親友はその直後に起こった震災で亡くなってしまった。ケータイの留守録には今も、親友の声が残っている。ヒロインは親友を偲んで漂流ポストを訪れる……。30分の短い物語だ。

●震災を商売の道具にはしない

清水はすぐに陸前高田を取材した。漂流ポストの事情は何も知らずに書いたストーリーだったが、ポストを設置した赤川さんからは、ほぼ同じ話を耳にした。フィクションと事実がひとつに重なった。

「避難所で大切な人を亡くされた方の話を聴いていたから、同じ目線で書けたのかもしれない」

余計な作り込みは必要なかった。震災が風化している今だからこそ、撮るべき作品だ。

すぐに製作へと動き出した。やるなら、商業映画ではなく自主映画だ。震災を商売の道具にはしたくなかった。

●映像作家として生きる“自分”にしかできないこと

企画から撮影まで約3カ月というハイペース。CM制作の経験が生きた。スケジュール決め、ロケ先の許可取りなど実務は慣れたものだった。仲間に協力を求め、重要なヒロイン役とその恋人役のキャスティングには3日間のワークショップで約50人を集めた。

最後には大切な人に宛てた手紙も書いてもらった。10月には神奈川、千葉、陸前高田でロケ。ヒロインが親友への思いを伝えるシーンは大雨の直後に撮った。その海は津波を起こした、自然の厳しさを物語っていた。

「まったく偶然の産物ですけど、あの海のシーンがなかったら、こんなに評価されることはなかったかもしれない」

被災地での経験から映像作家として生きることになった。では、あのおばあさんに言われた「あなたにしかできないこと」とはなんだろう? それは、映像を通じて被災地を伝え、被災した人々の思いをも伝えること――映画『漂流ポスト』で形になったような気がした。

これがどのように受け入れられるか。作品を世界に託すことにした。

●海外で気づかされた“共通の思い”

映画は日本より先に海外で火がついた。2019年、ニース国際映画祭最優秀短編外国語賞をスタートに、ロサンゼルス・インディペンデント・フィルム・アワーズ最優秀外国語短編賞などを受賞した。

当時のバージョンには震災シーンはあえて挿入されておらず、東日本大震災がモチーフになった作品だと気が付かない人もいた。だが、突然、失った大切な人を思う気持ちは万国共通だったのだ。

「ちょうど海外ではテロなどで日常が急に奪われることがあったので、人間ドラマ的な部分が響いたのかもしれない」

震災の事実を知ってもらおうと、海外版には震災のカットを挿入し、国内の上映版の同様のバージョンだったが、現在配信中の国内版(U-NEXT)にはそのカットは入れていない。それには特別な思いがある。

「被災者の方に限らず、いまだに震災の映像を見られないという方も多いんですね。僕には、『被災者の方にも見られるものを』という思いがありました。たまたま映画館で被災した方が見てくれたのですが、その方が『辛い過去を思い出すのが嫌だったけれど、映画を見て、もう少し向き合ってみようと思いました』と言ってくださったのが嬉しかったです」

●2つの被災者の心に寄り添って

海外の評価を受けて、短編映画として異例の劇場公開も決まった。清水自身も、海外に向けた作品作りをさらに意識するようになった。

清水によれば、被災者には2種類あるという。直接被害に遭った被災者と、その場にはいなかったが、震災によって、精神的なショックや物理的負担など何らかの影響を受けている「間接的な被災者」だ。

自身を「間接的な被災者」と呼ぶ清水は、その2つの被災者の心に寄り添って、映像を作っていかなければいけないと感じている。

『漂流ポスト』が、世界の人々に届いたのも、その間接的な被災者の目線があったからこそだろう。映画を見て、心を動かされた人が涙する、そして、終映後に拍手を送る、東日本大震災の事実を知り、何かのアクションを起こす。

2011年3月11日当日を思い出す人もいるだろう。映画は、閉じられた世界の入り口であり、そこに差す一筋の光でもある。今、清水は表現者として新たな取り組みを行っている。

●当たり前だと思っていたことは当たり前じゃない

清水の頭に強く残っている言葉がある。

「今まで当たり前だと思っていたことは当たり前じゃないんだ」

小学校4年生の時に岩手・陸前高田で震災に遭い、今は看護師を目指す金澤楓さん(21)が口にした言葉だ。

清水は、表現者として新たに取り組んでいるプロジェクトの製作中に彼女と出会った。

残すべき「時代の記憶」が消えつつある日本の灯火を消さないために、薄れゆく明治・大正・昭和・平成の「記録・記憶・文化・想い」を、最新技術(3DVR)を取り入れた映像で記録し、令和へ引き継ぐドキュメンタリー「タイムカプセルプロジェクト」。

今は亡き人々へ向けた鎮魂の思いでもあり、未来を紡ぐ人々への手紙でもあるのだろう。

この中に登場する金澤さんは広田小学校で被災し、高台の道路から黒い濁流のような津波を目撃した。

もともと看護師になることが夢だったが、震災、その後に参加した地域活動を経て、その想いはさらに強くなった。すべての人がストレスなく生きることができる環境を作っていくのが今の目標だ。

家族は無事だったが、親の家業である漁業関連の船や施設は津波で流された。クラスメイトの中には家族を失った人もいた。震災を機に、関東へ引っ越した親戚もいた。小さい頃、仲良く遊んでいた従兄弟にもずっと会えていない。

金澤さんは今も震災時の映像を見ると、当時の衝撃が走るのだという。

「正直、映像を見るだけで涙が止まらない時もあります。中には震災のことを忘れたいという人もいると思います。でも、伝えていかないと、体験していない人の命は救えないと思います。自分より年齡が下の子たちは震災の記憶がない子もいますが、自分たちの体験を次の世代の人には生かして欲しいとは思っています」。

●歳月の区切りはないけれど……“今”の願い

ドキュメンタリー「タイムカプセルプロジェクト」Web版は昨年3月11日に公開、現在は長編映画として公開を目指し、再編集とスポンサー探しを続けている。

清水「震災、被災者には歳月の区切りはないのですが、何かを考える時期にしてほしいんです。僕は、震災で死んでいたかもしれない人間なので、一日一日を大事に生きていきたい、と思っています」。

思いを閉じ込めたタイムカプセルを開けた時、自分の大切な人を思って欲しい。それが清水の願いだ。あなたは3・11のあの日、何をしていて、何を考えていただろうか?

□清水健斗(しみず・けんと)

神奈川県横浜市出身。CM制作会社のPMとしてCM・MV・Webムービーと数々の有名作品を手がけ、国内外で多数の賞を受賞。

2012年にフリーディレクターへ転身。2013年、監督作品『瞬間少女』が公開。同作がハリウッドで上映されたのを機に、世界を意識した作品創りにも取り組み、複数の作品で海外上映を果たす。

美しくアーティスティックな画作りと繊細な人間の機微を切り取る演出は世界からも評価されている。近年は映画演出と広告演出両方の経験を生かし、通常の映画・広告・企業VPに加え、映画的要素を取り入れたブランデットムービーやVR映像作品など多面的に活動。

NBCユニバーサル「シネマティックVRアイデアコンペ」「WOWOWシナリオ大賞ファイナリスト」やGoogleが行った世界的なプロジェクト「YouTube VR Creator Lab」などに名を連ねる。

HP:https://ift.tt/Kbz32yr

[取材・文=平辻哲也、企画・構成=映画.com編集部(岡田寛司、尾崎秋彦)]

※この記事は、映画.comによるLINE NEWS向け「東日本大震災特集」です。

(映画.com速報)

からの記事と詳細 ( 震災から12年「あの時、死んでいたかも」 間接的被災者と映画製作の巡り合い #知り続ける - 映画.com )

https://ift.tt/jDu6gXq

No comments:

Post a Comment